作者:风巽 | 2025年5月22日

2025年5月21日,当科技界的目光还沉浸在谷歌I/O大会眼花缭乱的AI新品展示中时,OpenAI悄然投下了一枚重磅炸弹:由设计界泰斗乔纳森·艾维(Jonathan Ive)与OpenAI的掌舵人萨姆·奥特曼(Sam Altman)共同孵化的神秘硬件公司IO,正式并入OpenAI。这不仅仅是一家AI巨头向硬件领域的延伸,更像是一场精心布局的“豪赌”——赌的是奥特曼强大的AI引擎与艾维精妙的设计魔法相结合,能否催生出AI时代的“iPhone时刻”,从而在与谷歌等科技巨头的下一代计算平台竞争中占据先机。这场赌局的最终结果,目前仍是一个巨大的未知数。

这不是一次简单的商业并购,更像是一场精心策划的“联姻”,是奥特曼那颗躁动不安、渴望为强大AI寻找完美“肉身”的野心,与艾维那支能够点石成金、重塑人机交互的设计“魔杖”的世纪碰撞。这场“硬件赌局”的背后,究竟隐藏着怎样的深层逻辑?它对OpenAI的未来意味着什么?又将如何改写AI时代的竞争法则?

一、公告的弦外之音:友谊、远见与一场“灵魂的共舞”

“这是一个非凡的时刻。计算机现在能够看见、思考和理解。”OpenAI与IO的联合公告,以一种近乎哲学的口吻开篇,字里行间充满了对技术变革的敬畏与对未来的憧憬。公告中,双方并未过多着墨于商业层面的考量,而是反复强调合作的基石——“友谊、好奇心和共同价值观”。这场始于两年前的悄然合作,从“初步的想法和探索演变成了具体的设计”,这些设计“乐观且充满希望”、“鼓舞人心”,甚至让参与者“面露微笑”,并让他们“想起了那个我们庆祝人类成就、感激那些帮助我们学习、探索和创造的新工具的时代”。

这番充满人文色彩的叙述,与科技行业惯常的冰冷、理性的商业辞令形成了鲜明对比。它更像是一段两位“世纪天才”——奥特曼这位罕见的远见卓识者与艾维这位“思想最深刻的人”——之间“灵魂共舞”的宣言。奥特曼在与艾维的对话中,毫不掩饰对其设计才华的倾慕:“没有人能像乔尼 (乔纳森的昵称)和他的团队那样做到这一点;他们对流程中每一个方面所投入的细致程度非同寻常。”而艾维则以同样深沉的笔触回应,称奥特曼及其团队的价值观和愿景是“罕见的启示”,并坦言,“过去三十年我所学到的一切都将我引向了这个时刻。”

IO公司的创立,正是这种深度精神共鸣的必然产物。它并非源于某个商业计划书上的精确计算,而是基于一种共同的信念:“我们清楚地认识到,我们开发、工程和制造一系列新产品的雄心,需要一家全新的公司。”因此,IO并入OpenAI,并非传统意义上的“大鱼吃小鱼”,更像是一对“灵魂伴侣”在共同孕育的孩子(那些“重要且实用”、“乐观且充满希望”的设计理念)羽翼渐丰后,决定给予其一个更强大、更完整的“家庭”——一个能够将OpenAI顶尖的AI研究与io(LoveFrom)顶尖的工业设计、硬件工程和制造能力无缝融合的超级实体。

这种融合的背后,是奥特曼对艾维个人及其团队近乎“迷信”的信任。艾维在对话中透露,当他向奥特曼展示IO团队的成果时,曾说“这是我们团队有史以来做得最好的工作”。考虑到艾维过往的辉煌履历——iPhone、MacBook Pro等一系列定义时代的产品——这样的评价分量之重,不言而喻。而奥特曼在体验了IO设备的原型后,更是给出了“世界上出现过的最酷的科技产品”的极高赞誉。这种超越商业利益的相互欣赏与深度认同,是这场“硬件赌局”最坚实的筹码,也预示着未来的产品将不仅仅是技术的堆砌,更会承载深厚的人文关怀与无与伦比的设计哲学。

二、OpenAI的“硬件焦虑”与“交互之痒”:为AI的灵魂寻找完美的“肉身”

在AI模型能力以令人瞠目结舌的速度狂飙突进的今天,OpenAI为何要毅然决然地踏入硬件这个重资产、高风险、且竞争早已白热化的“红海”?答案,深藏于萨姆·奥特曼对当前人机交互方式的“神圣不满”(divine discontent)以及对AI未来形态的深远思考。

“我们用来传递和连接我们与那些难以想象的技术的产品,已经有几十年的历史了,”奥特曼在与艾维的对话中一针见血地指出了问题的核心,“这项技术值得拥有更好的载体。”他生动地描绘了当下用户与强大AI(如ChatGPT)交互时的“笨拙”与“低效”:解锁手机或打开笔记本电脑、找到特定的应用程序或网页、等待缓慢的加载、在逼仄的键盘或触摸屏上输入文字、再次等待云端服务器的处理和响应……每一个步骤都像是在给思想飞驰的AI灵魂套上沉重的镣铐,极大地限制了AI潜能的释放和用户体验的流畅性。他直言,这已经是“目前笔记本电脑这种工具所能达到的极限”。

这种“硬件焦虑”与“交互之痒”并非空穴来风,而是源于以下几个核心痛点与战略考量:

1. 软件能力的硬件瓶颈日益凸显,AI的“超能力”无处安放:以OpenAI在2024年5月发布的GPT-4o模型为例,其在文本理解与生成、音频实时处理、图像甚至视频等多模态能力上已经达到了令人惊叹的水平,实现了更接近人类自然交流的实时语音对话和情感感知。然而,现有的智能手机、个人电脑、平板电脑等通用硬件平台,在设计之初并非为如此复杂、实时、多模态的AI交互而生。它们的传感器(摄像头、麦克风)、处理器(CPU/GPU/NPU的协同)、交互界面(触摸屏、键盘鼠标),都无法完美承载和发挥AI的全部潜能。AI的感知能力、思考深度和表达丰富性,被禁锢在了一个个“不合身”的物理躯壳之中,如同一个拥有千里眼、顺风耳、七窍玲珑心的绝世高人,却只能通过一个狭窄的窗口与世界交流。2025年4月2日,GPT-4.5成功通过图灵测试,73%的参与者将其误认为人类,这进一步凸显了AI在“人性化”上的巨大进步,也反过来对承载这种“人性化”交互的硬件提出了更高的要求。

2. 极致用户体验是AI实现真正普惠的关键,而设计是通往普惠的桥梁:强大的AI功能如果不能以简单、直观、愉悦的方式触达最广泛的用户,其社会价值和商业潜力便会大打折扣。乔纳森·艾维的加入,正是OpenAI试图弥补这一关键短板的“王牌”。艾维在苹果的辉煌履历,早已证明了他拥有将最复杂的技术转化为最简洁优雅、最富情感连接的用户体验的“魔法”。他所强调的“直觉易用”、“情感共鸣”,正是当前许多AI产品在技术狂飙突进中普遍忽视的“灵魂”。OpenAI深知,要让AI真正“飞入寻常百姓家”,实现奥特曼在对话中所期望的“我希望这项技术能够大众化。我希望每个人都能拥有它”,就必须在用户体验上进行一场彻底的革命,而艾维及其团队正是这场革命最理想的操盘手。

3. 定义下一代计算平台,掌握AI时代的“话语权”与“生态核心”:科技发展史一再证明,每一次计算平台的重大迁移(从大型机到个人电脑,再到移动互联网),都伴随着新一代科技霸主的诞生。如今,AI被普遍认为是驱动下一次计算平台革命的核心引擎。OpenAI显然不满足于仅仅作为“AI大脑”的提供者,受制于其他硬件厂商的平台和生态。它渴望亲自定义AI时代的个人计算平台,掌握从硬件到软件,从交互到生态的核心“话语权”。通过与艾维联手打造软硬一体的AI原生设备,OpenAI试图复制甚至超越iPhone对移动时代的定义性影响。这不仅仅是推出一款或几款新设备,而是要“彻底重新构想使用电脑的意义”,建立一个以OpenAI为核心的全新AI生态系统。

近一两年来,市场上也涌现出如Humane Ai Pin和Rabbit R1等试图探索AI原生硬件形态的初创产品。它们大胆尝试了无屏幕、语音优先、AI驱动的交互方式,虽然市场反响不一,褒贬兼有(例如Humane Ai Pin因发热、续航、功能不完善等问题受到诟病),但也成功激发了人们对“后智能手机时代”AI硬件的无限想象。这些先行者的探索,无论成败,都为OpenAI和io提供了宝贵的经验教训和市场参照,使其能够站在更高的起点上,避免重蹈覆辙,并更精准地把握用户痛点和市场机遇。

三、IO的“魔法棒”:设计灵魂的注入、工程铁军的锻造与AI原生的炼金术

IO公司,这个在公众视野中一度笼罩着神秘面纱的名字,对OpenAI而言,其价值绝非仅仅是增设一个硬件部门那么简单。它更像是一根“魔法棒”,拥有将OpenAI强大的AI引擎与艾维极致的设计理念完美融合,并最终点石成金,锻造出划时代产品的潜力。

1. 乔纳森·艾维——设计的“定海神针”与品牌的“情感图腾”:乔纳森·艾维的名字,在工业设计领域本身就是一块无可争议的金字招牌,是极致美学、用户体验和情感连接的代名词。从iMac的多彩透明与一体化设计,到iPod的纯净简约与Click Wheel的经典交互,再到iPhone的革命性多点触控与App Store生态,艾维用他的设计一次次重新定义了人与科技的关系,并赋予了冰冷科技以温暖的人文关怀。他的深度参与,将确保OpenAI未来的硬件产品,从最底层的设计理念、材料选择、工艺打磨,到每一个微小的交互细节、动画过渡,都闪耀着颠覆性的创新光芒和难以抗拒的用户吸引力。公告中明确指出,艾维和LoveFrom将在OpenAI和IO的“整体设计和创意方面承担深远的责任”,这无疑为产品的“灵魂”注入了最强有力的保障。他所追求的,正如其在对话中所言,是希望带回“三十年前第一次使用苹果电脑时所感受到的那种喜悦、惊奇和创新精神”,这种对“初心”的回归,在技术日益复杂冰冷的今天,显得尤为珍贵。

2. 星光熠熠的工程“梦之队”,将“疯狂想法”变为“可靠现实”:IO并非只有艾维一位设计大师在“纸上谈兵”。公告中提到,IO聚集了“最优秀的硬件和软件工程师、最顶尖的技术专家、物理学家、科学家、研究人员以及产品开发和制造领域的专家”。其核心领导团队包括斯科特·坎农(Scott Cannon)、埃文斯·汉基(Evans Hankey)等前苹果公司的资深工程和设计高管,他们中的许多人拥有数十年并肩作战、将艾维那些看似“疯狂”的设计想法,转化为可大规模生产、质量可靠、体验卓越的成熟产品的宝贵经验。这支堪称“特种部队”的工程团队,具备将艾维天马行空的设计理念,与OpenAI复杂的AI算法,有效地转化为可量产产品的强大工程能力。在AI这样一个需要软硬件高度协同、深度优化的领域,这种从芯片级优化、传感器融合、功耗管理,到系统级集成、工业设计实现和全球供应链管理的整合能力,是成功的关键,也是许多初创AI硬件公司难以逾越的鸿沟。

3. AI原生硬件的“拓荒者”与“定义者”,从“AI Inside”到“AI as the Device”:IO从创立之初的使命,就是“创造一系列设备,让人们能够利用人工智能创造各种奇妙的事物”。这意味着它的产品从基因层面就与AI深度绑定,是真正的“AI-Native”(AI原生)的。它们不会是现有硬件形态(如智能手机、智能音箱)的简单改良或功能叠加(“AI Inside”),而是在充分理解AI核心能力(如GPT-4o所展示的强大的多模态感知、情境理解、自主学习、主动交互、长记忆能力)的基础上,从零开始构建的全新物种(“AI as the Device”)。奥特曼在对话中难掩兴奋地提到,艾维给他展示的原型是“世界上出现过的最酷的科技产品”,这强烈暗示了IO在AI原生硬件的形态创新(可能不再是我们熟悉的“一块玻璃板”)、交互方式革新(可能超越语音和触摸,引入更自然的传感和反馈机制)甚至材料科学应用(可能采用更环保、更具亲和力的新材料)上,可能已经取得了令人振奋的突破。它可能是一种更自然、更融入环境、甚至在某种程度上更具“生命感”的AI存在。

四、硅谷巨头的AI“军备竞赛”:谷歌I/O 2025的“肌肉秀”与OpenAI的“暗度陈仓”

就在OpenAI与IO宣布合并的前一天,谷歌在加州山景城召开其年度I/O开发者大会,上演了一场声势浩大的AI“肌肉秀”,全面展示了其AI帝国的最新“军备”。这绝非巧合,而是AI时代两大顶级玩家之间战略博弈的生动写照,也是未来数年科技行业竞争格局的缩影。

谷歌I/O 2025的发布内容,可以用“全面开花、深度渗透、生态为王”来形容,其核心战略意图清晰可见:

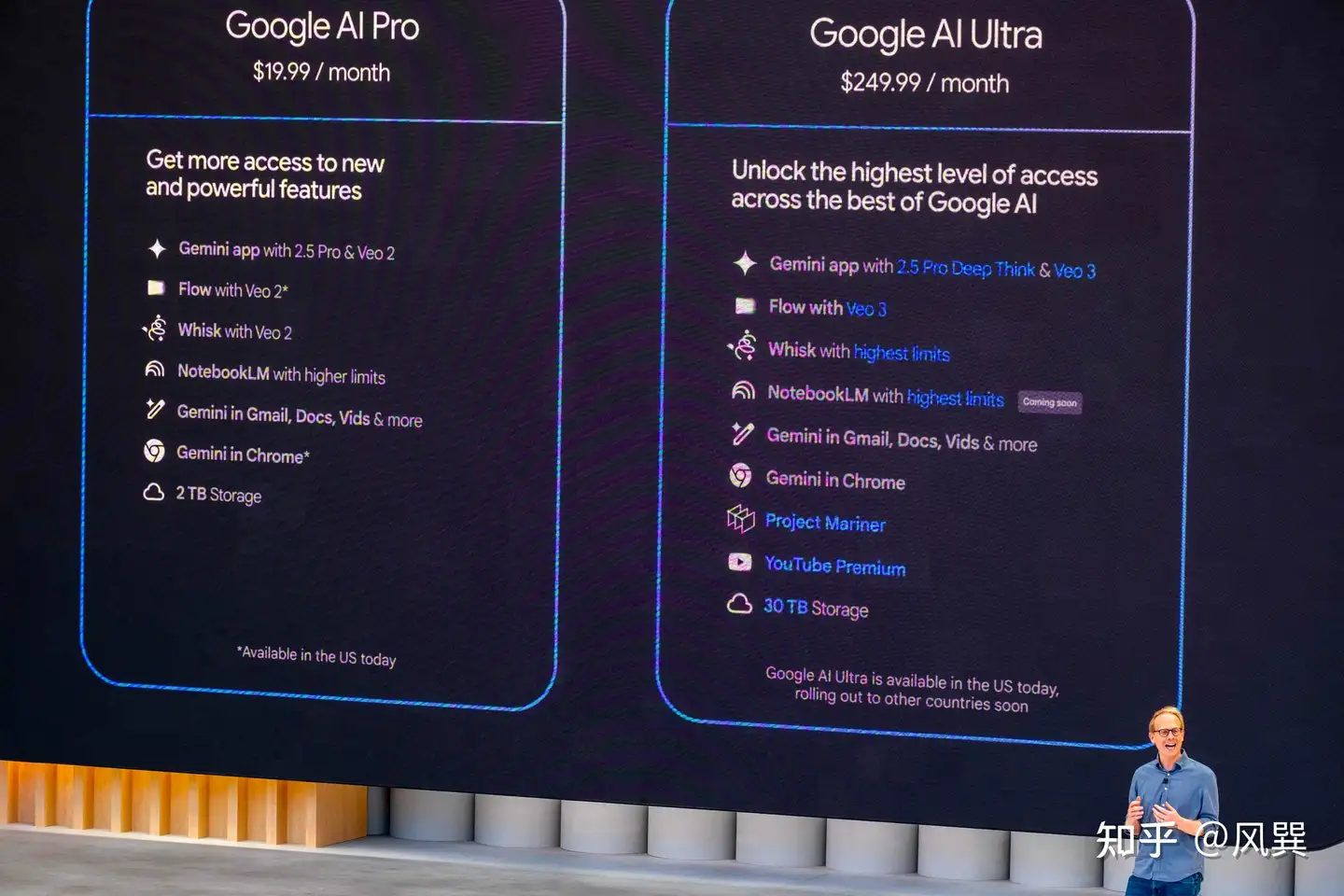

– 顶尖模型与高价订阅,构筑AI“护城河”:Gemini Ultra的正式推出,配合每月高达249.99美元的“AI Ultra”订阅服务,清晰地表明了谷歌将其最顶尖、最强大的AI能力商业化的决心与信心。该订阅不仅包含Gemini 2.5 Pro的“Deep Think”增强推理模式(一种可能类似于OpenAI内部正在研发的“o系列”模型的更深层次思考机制,能够在回答复杂问题前权衡多个潜在答案路径以提升准确性和创造性),还捆绑了最新的视频生成模型Veo 3、图像重混应用Whisk、以及海量的Google Drive云存储空间(30TB)和YouTube Premium等增值服务。这一策略的目标直指专业用户、内容创作者和高价值企业客户,试图通过提供“最高级别访问”来构筑AI能力的“护城河”,并探索高利润的商业模式。

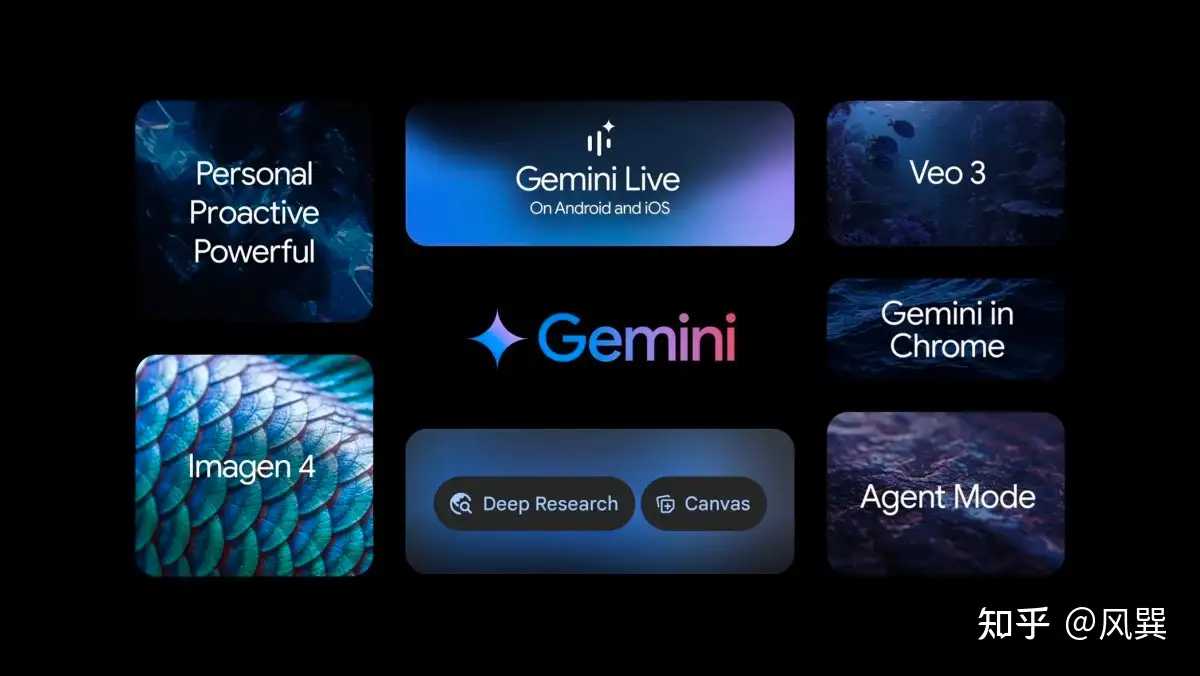

– 多模态能力的持续进化,赋能内容创作与信息交互:Veo 3视频生成模型不仅在输出画质上较前代Veo 2有显著提升,更重要的是能够生成匹配的音效、背景噪音甚至对话,显示出谷歌在多模态内容生成上的持续投入与领先地位。Imagen 4图像生成模型则在生成速度和细节渲染能力上(如精细的织物纹理、晶莹的水滴、逼真的动物皮毛)进一步提升,并计划在不久的将来发布一个比Imagen 3快10倍的Imagen 4变体。这些强大的多模态生成能力,都将为谷歌生态内的内容创作工具(如新推出的面向电影制作的AI视频工具Flow)和信息交互应用(如Google Photos、YouTube)提供强大的底层技术支撑。

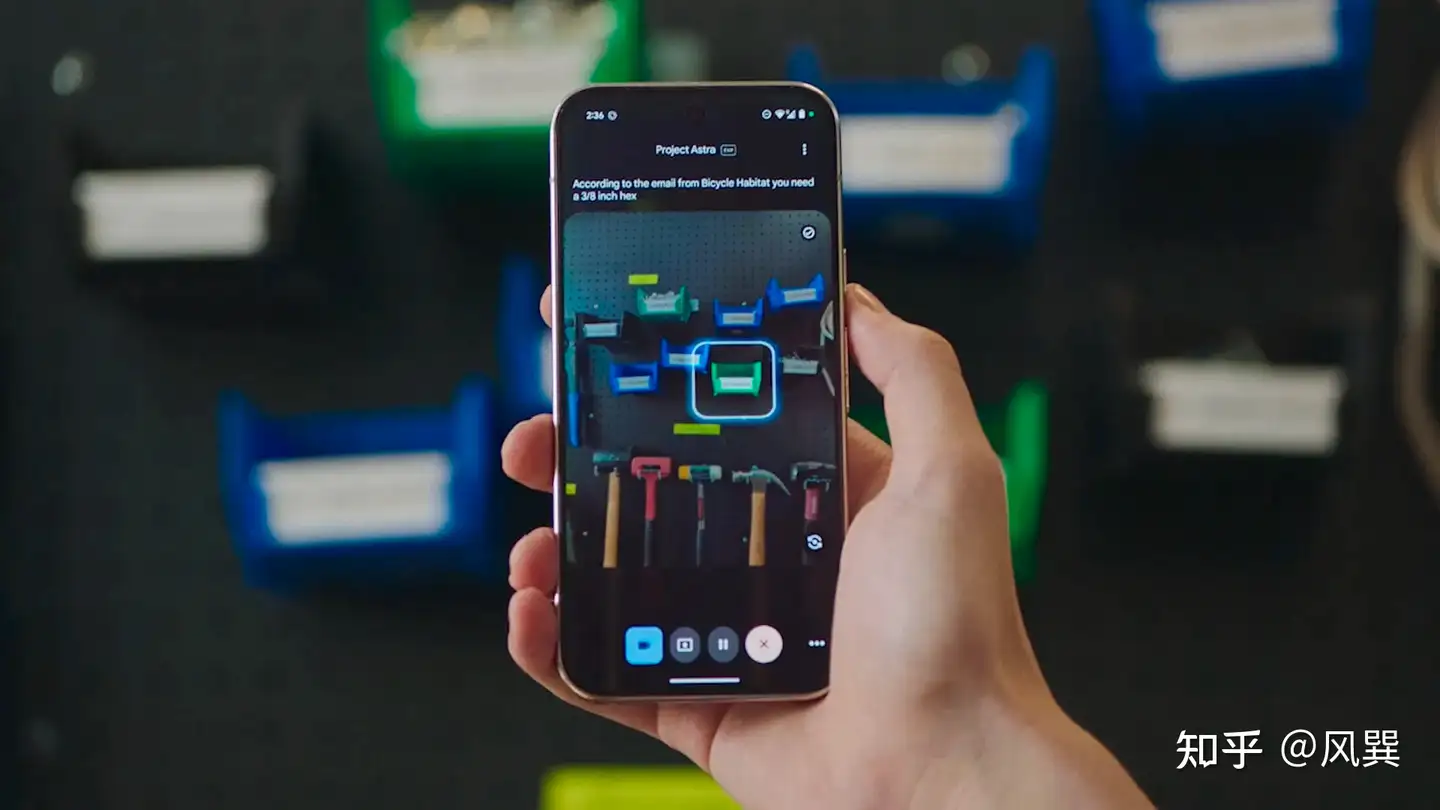

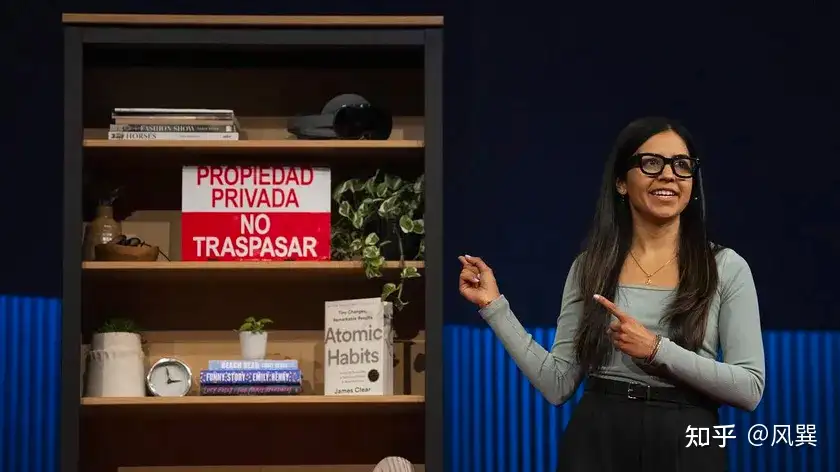

– AI智能体的全面铺开,重塑“知识工作”与“日常生活”:2025年被称为“AI智能体元年”,谷歌显然不愿在这一关键赛道上落后。Gemini应用的月活跃用户已超过400万,其新增的“Gemini Live”功能,在Project Astra技术的加持下,实现了近乎实时的语音对话与摄像头/屏幕共享,并计划深度集成谷歌地图的导航指引、谷歌日历的事件创建以及谷歌任务的待办事项列表生成等功能,使Gemini真正成为用户的“全能生活助手”。Deep Research智能体则允许用户上传私人的PDF和图像进行深度研究和报告生成。更具野心的是,谷歌正在大力推进一系列实验性的AI代理工具:Stitch能够帮助用户通过简单的文本或图像提示来设计网页和移动应用的前端界面,并生成相应的HTML和CSS代码;Jules则致力于帮助开发者修复代码错误、理解复杂代码、创建GitHub拉取请求,并处理某些编程任务;而最具潜力的Project Mariner,则是一个能够代表用户浏览和操作网站的“超级代理”,用户只需通过与谷歌的AI代理聊天,就能完成在线购买棒球比赛门票或采购杂货等复杂任务,这预示着未来AI将成为跨越不同应用和服务的“任务执行中枢”。

– AI深度融入核心体验,打造“无处不在”的智能:谷歌正在其所有核心产品线中不遗余力地深度集成AI能力。谷歌搜索推出了实验性的“AI模式”,允许用户通过自然语言AI界面提出复杂的多部分问题,并支持在体育和金融等专业领域的复杂数据查询和分析,甚至为服装提供在线“试穿”选项。Gmail将支持更智能、更个性化的回复建议和全新的收件箱清理功能。Chrome浏览器也将引入Gemini作为AI浏览助手,帮助用户快速理解网页内容并完成相关任务。甚至连Android Studio这款面向开发者的集成开发环境,都集成了与Gemini 2.5 Pro模型同步推出的“Journeys”(一种“代理人工智能”功能)和能够处理更复杂开发流程的“Agent Mode”,以及由Gemini驱动的、能够分析应用源代码以识别崩溃潜在原因并提出修复建议的增强型“崩溃洞察”功能。

– 硬件与平台的协同探索,布局“下一代交互”:虽然此次I/O大会上发布的全新硬件产品不多(主要更新了可穿戴操作系统Wear OS 6,为其磁贴引入了统一字体,并使Pixel手表支持动态主题),但谷歌在AI与硬件结合的新形态探索上并未停歇。源自谷歌DeepMind的低延迟多模态AI体验项目Project Astra,将为搜索、Gemini AI应用和第三方开发者的产品提供一系列全新的交互体验,谷歌表示目前正与三星和Warby Parker等合作伙伴共同开发Project Astra眼镜,尽管尚未确定具体的发布日期。此外,Beam 3D远程会议系统(前身为Starline项目),通过结合软件和硬件(包括六摄像头阵列和定制光场显示器),利用AI模型将来自不同角度对准用户的摄像头视频转换为逼真的3D渲染图像,使用户能够与他人进行仿佛“身临其境”般的远程会议,并提供由AI驱动的、保留原说话者声音、语气和表情的实时语音翻译功能。Gemma 3n这样专为在手机、笔记本电脑和平板电脑等端侧设备上“流畅运行”而设计的多模态模型的推出,也显示了谷歌对边缘AI和设备上智能的重视。

谷歌的AI战略清晰可见:利用其庞大且深厚的现有用户基础和无处不在的产品生态系统(搜索引擎、Android操作系统、Chrome浏览器、Workspace办公套件、YouTube视频平台等),将Gemini的AI能力作为一种基础赋能层,深度嵌入到其所有核心产品和服务中,通过提升用户的工作效率、改善日常生活的便捷性、创造全新的娱乐和信息交互体验来巩固其市场领导地位,并通过差异化的高价订阅服务(如AI Ultra)和企业级解决方案来实现其顶尖AI能力的商业闭环。这是一种典型的“生态赋能型”AI战略,旨在通过AI的“雨露均沾”来提升整个生态系统的价值和用户粘性。

而OpenAI选择在谷歌I/O大会如火如荼之际,以一种“此时无声胜有声”的方式宣布与IO的合并,无疑是对谷歌这场盛大“肌肉秀”的一次精准“战略对冲”或“错位竞争”。如果说谷歌是在其广袤的帝国版图上进行一场“全面AI化”的升级改造,那么OpenAI则是要另辟蹊径,试图从零开始,打造一个全新的、专为AI而生的“新大陆”。

五、剑指王座:OpenAI的“硬件赌局”与AI时代的“iPhone时刻”

面对谷歌这样体量庞大、生态完整、且在AI领域同样投入巨大的“全能型选手”,OpenAI如何才能突出重围,甚至后来居上?并购IO,正是其“硬件赌局”的核心所在,也是其差异化竞争战略的关键一步棋。

1. “软硬一体”对标苹果模式,以极致用户体验构筑“护城河”:苹果公司数十年的辉煌历史,证明了软硬件深度整合的巨大威力。通过自主掌控从芯片设计(A系列、M系列芯片)到操作系统(iOS、macOS)再到核心应用和工业设计的每一个关键环节,苹果得以打造出体验流畅、生态封闭但用户粘性极高的产品帝国。OpenAI与IO的联姻,正是希望借鉴甚至超越这一成功模式。通过让设计大师乔纳森·艾维从硬件产品的概念构思、工业设计、材料选择、交互范式定义的源头开始深度介入,OpenAI可以确保其先进的AI模型能力得到最完美、最直观、最富情感的呈现,从而创造出那种谷歌等主要依赖第三方硬件厂商(如三星、小米等Android阵营伙伴)或在现有硬件框架内进行AI适配的竞争对手,在短期内难以企及的极致用户体验。这不仅是对谷歌Android生态的一种潜在挑战,更是对其在Pixel等自有硬件领域努力的一种“降维打击”——当你的对手开始重新定义“游戏规则”本身时,仅仅在现有规则下做得更好,可能已经不足以赢得未来了。

2. 争夺AI时代的“超级入口”,而非仅仅满足于成为一个“超级应用”:未来的AI竞争,其核心将是用户入口的争夺。谁能够提供最自然、最便捷、最强大、最能融入用户生活和工作流程的AI交互体验,谁就能最大程度地吸引和锁定用户,进而主导AI时代的生态系统。谷歌试图通过将其AI能力融入其无处不在的搜索引擎、浏览器、操作系统和数以百万计的应用程序中,来巩固其现有的多点、分散但覆盖广泛的入口地位。而OpenAI的野心显然更大,它希望通过全新的、专为AI设计的硬件形态,创造一个全新的、更原生的、可能也是唯一的“AI超级入口”。这个入口可能不再是一个需要在手机屏幕上点击的App图标,而是一种“始终在线(Always-on)、无处不在(Ambient)、深度理解你(Context-aware)”的AI存在形式。正如ChatGPT的用户数量在推出特定风格图片修改功能后实现井喷式增长,突破5亿大关,这证明了好的产品功能对用户增长的巨大推动力,而一个体验绝佳的硬件入口,其潜力更是不可估量。

3. 以“少即是多”的专注与极致,对抗“大而全”的生态压力:谷歌的AI战略呈现出一种“广撒网、全覆盖”的特点,力求在其所有产品线和业务场景中都注入AI的基因。这固然能够充分发挥其庞大的生态优势和数据积累,但也可能导致研发资源的分散、产品体验的碎片化以及内部协调的复杂性。OpenAI与IO的合作,则更像是一种“精兵战略”,或者说是一种“孤注一掷”的豪赌。它将最顶尖的设计人才、工程力量和AI研究能力,高度聚焦于打造一两款具有代际领先优势的AI原生硬件产品,希望通过“爆款”单品实现以点带面、颠覆行业的突破。这种对核心产品极致打磨的专注,正如乔纳森·艾维在苹果时期对产品线的极致精简(例如在他回归后砍掉了大量冗余产品线,聚焦于iMac、iPod、iPhone等核心产品)一样,往往能够爆发出惊人的创新能量和市场冲击力。

4. 智能体战略的硬件化延伸,从“数字劳动力”到“物理执行器”:2025年被称为“AI智能体元年”,OpenAI在这一领域的布局早已紧锣密鼓地展开。今年以来,OpenAI相继发布了多款基于ChatGPT的智能体,例如能够代替用户操作浏览器、自主执行复杂任务的Operator,以及能够辅助进行深度研究、生成专业研究报告的Deep Research。甚至在4月18日,OpenAI还推出了一款辅助编程的开源AI智能体Codex CLI,这是其自2019年以来首次推出的重要开源工具,显示出其对智能体发展的重视程度。

根据The Information披露的文件,OpenAI已告知投资者,预计到2025年末,AI 智能体及其他新产品的合计销售额将超越ChatGPT,并推动公司在2029年实现正现金流,届时AI 智能体业务将贡献290亿美元的收入,远超今年的30亿美元。木头姐(Cathie Wood)的ARK Invest首席未来学家布雷特·温顿(Brett Winton)也分析指出,人工智能软件通常能将知识工作者的生产力提高四到五倍,而这其中一部分价值将流向基础模型提供商,OpenAI未来的价值增益更可能通过重塑知识工作的底层逻辑(即通过智能体)获得,而非仅仅是聊天机器人等工具属性的产品。

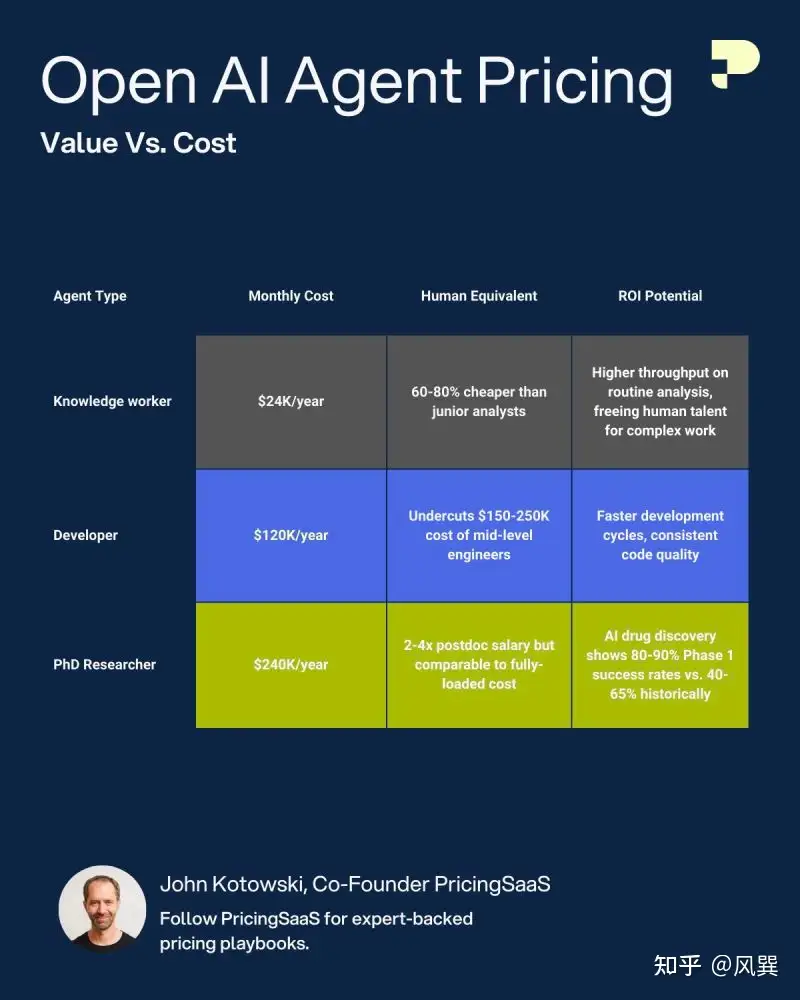

OpenAI对智能体商业化的推广不遗余力,不仅在各类发布中渗透“个人智能体账户体系逻辑”(结合个人AI助手和ChatGPT长记忆等功能打组合拳),还发布了《构建智能体的实践指南(A practical guide to building agents)》,将其服务众多客户部署智能体的经验总结为实用手册。其对智能体的定价体系也已初见端倪,据报道将推出每月2000美元的基础智能体(针对“高收入知识工作者”)、每月10000美元的中阶智能体(主要用于软件开发)和每月20000美元的超级智能体(博士级研究智能体)。

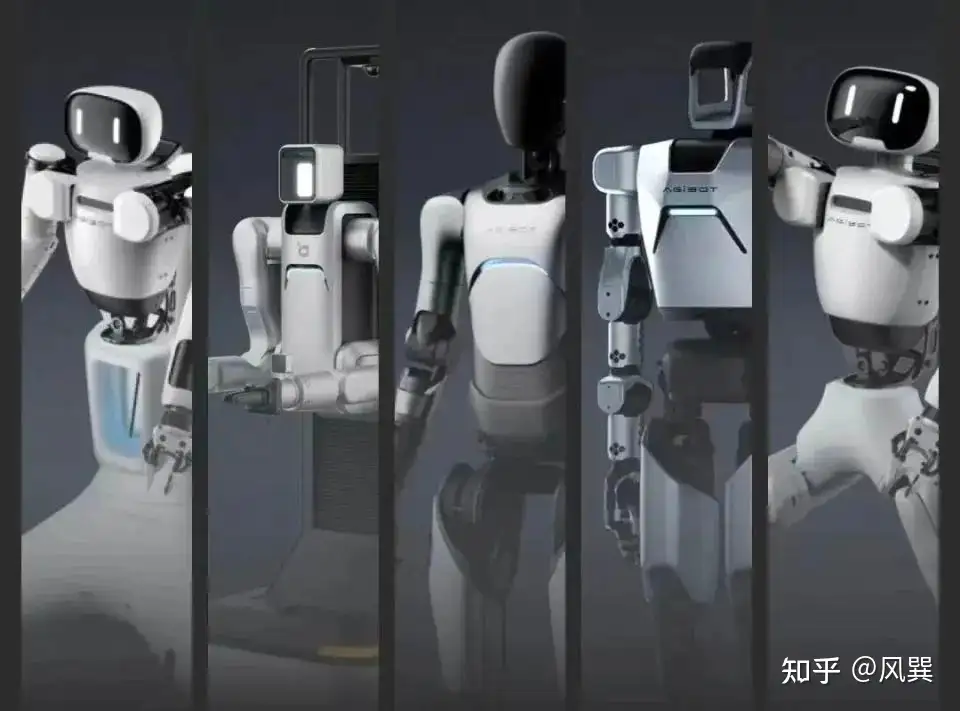

而IO硬件的出现,则为OpenAI的智能体战略提供了至关重要的“物理延伸”。如果说云端的AI 智能体是“数字劳动力”,那么搭载在艾维设计的精妙硬件上的AI 智能体,则有可能成为真正的“物理执行器”。这些AI原生设备,凭借其强大的本地处理能力、丰富的传感器以及与物理世界的直接交互,将使得AI 智能体不再局限于操作浏览器或生成报告,而是能够更深入地融入用户的日常生活和工作流程,甚至在未来具备直接操控其他智能设备或机器人的能力。这与英伟达Jim Fan所畅想的“物理API”(Physical API)——即通过AI驱动的机器人系统来移动物理世界的原子——的理念不谋而合。

六、拨开AI的迷雾,遥望未来的“创世纪”:OpenAI的下一步棋局

IO正式并入OpenAI的版图之后,整个科技世界都将屏息以待,关注这对“梦想家与实干家”的组合,将如何兑现其“彻底重新构想使用电脑的意义”的宏伟承诺。我们可以基于现有的信息和行业趋势,对OpenAI的下一步棋局进行合理的推测:

1. 发布首款革命性的AI原生硬件设备,引爆市场期待:这无疑是短期内最直接、也最受全球瞩目的一步。这款由乔纳森·艾维亲自操刀设计、并被萨姆·奥特曼誉为“世界上出现过的最酷的科技产品”的设备,其正式亮相必将成为科技界的年度盛事。它极有可能是一款高度个性化、始终在线、具备强大情境感知和无缝多模态交互能力的AI原生终端。它可能彻底摒弃传统的以屏幕为中心的交互范式,转而采用更自然的语音、手势、眼神追踪,甚至在长期来看,探索更前沿的脑机接口技术进行交互。它将不仅仅是一个被动响应指令的工具,更像一个能够主动理解用户意图、预测用户需求、并主动提供服务的“AI伴侣”或“数字延伸”。其在材料选择、工业设计、能源效率以及与物理环境的融合方式上,都可能带来令人耳目一新的突破。

2. 构建“AI设备家族”与开放的生态系统,形成网络效应:正如公告中所明确提到的“一系列新产品”,OpenAI的硬件雄心绝不会止步于单一的设备。更有可能的是,它将围绕其核心AI能力和设计理念,打造一个相互协同、覆盖不同用户场景(如个人便携、家庭中枢、办公协作、甚至特定专业领域)的“AI设备家族”。更重要的是,为了避免重蹈Humane Ai Pin等早期AI硬件因缺乏应用生态而陷入困境的覆辙,OpenAI必然会围绕这些硬件设备,构建一个开放的、AI原生的操作系统或平台层,并向全球开发者开放API和SDK,鼓励他们为这些新设备量身打造全新的AI应用和服务。这将形成一个以OpenAI硬件为核心的全新生态系统,通过网络效应不断增强其吸引力和竞争力。

3. 推动AI的真正普惠与深度个性化,让“智能”触手可及:萨姆·奥特曼在与艾维的对话中反复强调了他的愿景:“我希望这项技术能够大众化。我希望每个人都能拥有它。我不希望它只属于那一小部分能够弄清楚如何使用糟糕工具并且非常聪明的人。我希望任何人都能说:‘嘿,我有一个想法。让它实现吧。’” 因此,OpenAI未来硬件产品的核心目标之一,就是极大地降低强大AI的使用门槛,让普通用户无需学习复杂的提示工程或编程知识,就能像使用今天的智能手机一样,轻松自如地驾驭AI的强大力量。同时,这些设备将通过持续学习用户的行为习惯、个人偏好、知识背景和所处的情境信息(利用ChatGPT的长记忆功能和本地传感器数据),提供前所未有的深度个性化AI服务,真正成为每个用户独一无二的“外部大脑”、“创意伙伴”和“生活管家”。

4. 商业模式的持续探索与进化,从订阅到智能体再到生态收益:OpenAI的商业模式一直在快速迭代。从最初的ChatGPT用户订阅费(Free、Plus、Pro、Team、Enterprise等基于价值的定价模式,已被业界广泛效仿)、API许可费,到与微软的深度合作所产生的商业化收入,再到对插件Plugin模式的探索(虽然阶段性“失败”,但让OpenAI意识到LLM作为超级入口的潜力,并萌生了构建自有账户体系和流量垄断的想法),以及对电商广告模式的尝试(希望用户在ChatGPT中搜索后能直接导向商品购买)。如今,AI 智能体被寄予厚望成为OpenAI新的、甚至超越ChatGPT的收入增长引擎。而未来,随着AI原生硬件和操作系统的推出,OpenAI的商业模式可能会进一步向苹果式的“硬件销售 + 服务订阅 + 应用商店分成”的综合模式演进,通过构建强大的生态壁垒来实现长期、可持续的商业回报。

七、历史的十字路口:AI发展的新里程碑与“iPhone时刻”的召唤

OpenAI与io的合并,以及谷歌在I/O大会上所展现的全面AI化决心,共同将人工智能的发展推向了一个新的历史十字路口。它标志着AI的竞争范式正在发生深刻的转变:

1. 从“模型为王”到“体验制胜”的战略重心转移:过去几年,AI领域的竞争主要围绕基础大模型的参数规模、性能跑分和多模态能力展开,这是一种典型的“技术驱动”阶段。如今,随着头部模型在核心能力上逐渐趋于成熟(尽管仍在快速进步,但边际效益可能递减),单纯的技术参数已不足以构成持久的、差异化的竞争壁垒。如何将这些强大的AI能力,以最优雅、最直观、最高效、最能打动人心的方式传递给最终用户,并创造出令人愉悦甚至“上瘾”的用户体验,正在成为下一阶段竞争的胜负手。OpenAI毅然决然地牵手设计大师乔纳森·艾维,正是将竞争的天平向用户体验和产品设计端重重倾斜的战略宣言。

2. AI加速“具身化”,寻求与物理世界的深度、无缝融合:AI不再满足于仅仅作为云端的算法或运行在传统设备上的软件应用而存在。它正在积极寻求更原生的、更深度融合的物理载体,以便更好地感知物理世界、与人类进行更自然的互动,并最终在物理世界中直接执行任务。无论是OpenAI的硬件探索,还是谷歌Project Astra眼镜的持续研发,亦或是波士顿动力机器狗开始集成LLM进行更智能的自主导航和任务执行,都预示着AI正从虚拟走向现实,“具身智能”的时代已初露锋芒。这与英伟达CEO黄仁勋近年来大力倡导的机器人技术和“物理AI”(Physical AI,如其在GTC大会上展示的Groot N1人形机器人模型和RoboCasa仿真平台)的发展趋势高度吻合。

3. “AI的iPhone时刻”呼之欲出,下一代计算平台定义的竞争已然白热化:正如2007年iPhone的横空出世,通过革命性的多点触控界面和App Store应用生态,彻底重新定义了移动电话,并开启了波澜壮阔的移动互联网时代一样,整个科技界都在翘首以盼AI领域也能诞生类似的、具有划时代意义的“iPhone时刻”。OpenAI与io的结合,被许多观察家和投资者视为最有潜力催生这一时刻的“梦幻组合”。然而,这场关于下一代计算平台定义权的争夺战已经全面打响,参与者不仅有雄心勃勃的OpenAI和志在卫冕的谷歌,还有正在加速AI战略转型的苹果公司(其在WWDC 2024上发布的“Apple Intelligence”,同样强调端侧处理与私有云计算结合的AI体验,并致力于将AI无缝融入其庞大的硬件和软件生态系统)、以及将Copilot深度融入Windows操作系统和Office办公套件的微软等重量级玩家。鹿死谁手,犹未可知。

结语:一场高风险的“豪赌”,一次改变世界的“可能”

OpenAI与乔纳森·艾维的这场“硬件赌局”,无疑是其在与谷歌等科技巨头争夺AI未来主导权的过程中,下出的一步极具想象力、也极具风险的关键棋。它成功地将市场的目光从单纯的模型参数竞赛,引向了对下一代人机交互和AI原生硬件的无限遐想。这不仅是一场关于技术、产品和商业模式的激烈竞争,更是一场关于愿景、设计哲学和用户体验的深度较量。

然而,历史也曾无数次证明,伟大的愿景与顶尖人才的组合,并非是成功的必然保证。硬件领域的挑战远非软件算法可比——它涉及到复杂的供应链管理、高昂的制造成本、严苛的质量控制、以及用户使用习惯的巨大惯性。强如谷歌,在Pixel手机和各种智能硬件的探索上也屡屡受挫,未能撼动苹果和三星的领先地位。即便是被誉为工业设计之“神”的乔纳森·艾维,其设计理念能否在脱离苹果强大生态和成熟制造体系后,依然迸发出同样的魔力,也尚待市场检验。Humane Ai Pin等先行者的困境,也为这场“硬件赌局”的前景蒙上了一层不确定性。

OpenAI自身也面临着商业模式持续盈利的巨大压力。尽管其营收增长迅猛(预计今年营收将达到127亿美元,对比去年增长超过2倍),且AI 智能体被寄予厚望成为新的增长引擎(预计2029年贡献290亿美元收入),但其实现正现金流的目标节点仍在遥远的2029年。在此之前,无论是基础模型的持续研发、AI 智能体的推广,还是如今硬件领域的高额投入,都需要源源不断的资金支持。这场“硬件赌局”如果不能在短期内取得突破性的进展并获得市场的积极反馈,无疑会对其本已紧张的财务状况带来更大的压力。

此外,随着AI能力的日益强大和应用的日益广泛,来自政府监管、社会伦理和公众信任的挑战也将日益严峻。OpenAI作为行业的领头羊,其一举一动都备受关注,其产品(尤其是可能深度介入个人生活的硬件产品)在数据隐私保护、算法透明度、潜在偏见消除以及防止滥用等方面,都将面临前所未有的审视和考验。

因此,OpenAI的这场“硬件赌局”,既是一次充满激情与梦想的“创世纪”尝试,也是一场布满荆棘与未知的高风险征途。它有可能像iPhone一样,开启一个全新的计算时代,将OpenAI推向科技之巅;也有可能因为各种内外部因素的制约,最终未能达到预期的颠覆性效果,成为AI发展史上又一个“美丽的泡沫”。

但无论如何,奥特曼的AI引擎与艾维的设计魔法相结合,本身就充满了无限的想象空间。它代表了AI发展从“技术驱动”向“体验驱动”和“设计驱动”的关键转型,也预示着人类与智能机器的关系将进入一个更深度、更自然、更具情感连接的新阶段。我们,作为这个时代的见证者,正站在一场波澜壮阔的科技革命的门槛上。而那款被奥特曼和艾维寄予厚望的、能够“让每个人都面露微笑”的AI原生设备,究竟能否如期而至,并如他们所愿,真正“提升人类”、“让我们成为更好的自己”,唯有时间能给出最终的答案。但可以肯定的是,这场“硬件赌局”已经开启,AI的未来,正因此而变得更加波诡云谲,也更加激动人心。

(转载请注明出处,联系请邮件: fengxun@jooseed.com)